Einleitung: Der Globale Kampf für Queerfeminismus

Stellen Sie sich vor, Sie leben in einem Land, in dem Ihre Liebe als Verbrechen gilt, Ihre Identität mit Gewalt bekämpft wird und Ihr Körper einem System unterworfen ist, das Ihnen die grundlegenden Menschenrechte verweigert. Diese Realität ist für viele queerfeministische Aktivist*innen weltweit noch immer Alltag. Die Frage stellt sich: Was verbindet diese Kämpfe über kulturelle und geografische Grenzen hinweg und wo liegen die fundamentalen Unterschiede? Dieser Artikel beleuchtet die vielfältigen queerfeministischen Kämpfe, deren Herausforderungen und Errungenschaften, und zeigt, dass trotz aller Unterschiede ein gemeinsames Ziel existiert: die Befreiung von patriarchalen und heteronormativen Strukturen.

Globale Ungleichheiten: Eine Analyse der Bedingungen

Die Bedingungen für queerfeministische Kämpfe sind weltweit unterschiedlich und werden stark durch den historischen und sozialen Kontext geprägt. In vielen Ländern Afrikas sind LGBTQ+-Personen systematischer Diskriminierung ausgesetzt. Ein Beispiel dafür ist Uganda, wo das “Kill the Gays”-Gesetz im Jahr 2013 eine neue Dimension der Repression einführte. Human Rights Watch berichtet, dass die Menschenrechtslage dort so katastrophal ist, dass internationale Aktivismus dringend notwendig ist. Darüber hinaus zeigen UNAIDS-Daten, dass LGBT+-Personen in diesen Regionen oft ein größeres Risiko für HIV und andere Krankheiten tragen, was zusätzlich zur marginalisierten gesellschaftlichen Stellung beiträgt.

Im Gegensatz dazu erscheint die Lage in vielen westlichen Ländern zwar als deutlich fortgeschrittener, doch auch hier kämpfen queerfeministische Bewegungen gegen eine Norm, die immer noch patriarchale Strukturen und cis-heteronormative Ideale aufrecht erhält. Der stetige Anstieg von queerfeindlichen Übergriffen in Europa belegt, dass der Kampf noch lange nicht gewonnen ist. Amnesty International dokumentiert besorgniserregende Vorfälle, die die Fragilität der erkämpften Rechte verdeutlichen.

Kulturelle Kontexte und die Rolle der Religion

Die Verbindung zwischen Kultur und Religion spielt in den queerfeministischen Kämpfen eine essentielle Rolle. In vielen Ländern dient Religion nicht nur als Glaubenssystem, sondern auch als Mittel zur Festigung patriarchaler Werte. Eine Studie über die Rolle von Religion in queerfeministischen Bewegungen in Indien zeigt, dass religiöse Elemente sowohl zur Bekämpfung als auch zur Unterstützung queerfeministischer Anliegen herangezogen werden. Während viele traditionelle religiöse Interpretationen LGBTQ+-Identitäten als abweichend betrachten, gibt es zunehmend Bestrebungen, queerfreundliche Lesarten religiöser Texte zu entwickeln.

Diese kulturellen Dynamiken sind nicht nur auf religiöse Aspekte beschränkt. Sie wirken auch auf die Interpretation von Geschlecht und Sexualität ein. Aktivist*innen aus Asien zeigen, dass der Einfluss von Kolonialismus und Globalisierung queerfeministische Kämpfe sowohl befeuert als auch behindert. Ein Bewusstsein für kulturelle Divergenz ist unerlässlich, um solidarische Netzwerke zu schaffen, die sich nicht nur auf westliche Werte stützen, sondern die Vielfalt menschlicher Erfahrungen anerkennen und respektieren.

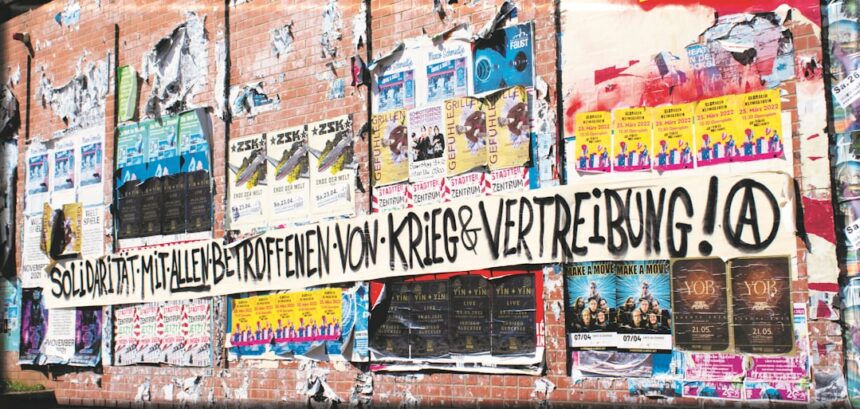

Solidarität als Schlüssel zur Veränderung

Der gleichzeitige Kampf um soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit ist unabdingbar für die queerfeministischen Bewegungen. In Lateinamerika beispielsweise, wo feministische Bewegungen mit der indigenen Bevölkerung verbunden sind, wurde klar, dass wirtschaftliche Ungleichheiten Geschlechteridentitäten und sexuelle Orientierungen gefährden. Laut ESCR-Net können queerfeministische Initiativen nur dann nachhaltig erfolgreich werden, wenn sie sich aktiv für das Recht auf Land, Bildung, und Gesundheitsversorgung einsetzen. Der Zusammenhang von sozialer Ungerechtigkeit und queerfeministischem Widerstand wird somit unverkennbar.

Diese intersektionale Perspektive fördert die Solidarität zwischen verschiedenen Bewegungen und ist nötig, um ein starkes Netzwerk globaler Verbündeter aufzubauen. Der Einsatz für die Rechte von queerfeministischen Menschen sollte nie isoliert betrachtet werden, sondern als Teil des umfassenden Kampfes für Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit. Um strukturelle Ungleichheiten abzubauen, sind gemeinsame strategische Allianzen zwischen den verschiedenen Kämpfen unerlässlich.

Schlussfolgerung: Aufruf zur Solidarität und zum Handeln

Die queerfeministischen Kämpfe weltweit sind geprägt von einer Vielfalt an Kontexten, Herausforderungen und Errungenschaften, doch sie teilen das gemeinsame Ziel, patriarchale und heteronormative Strukturen zu überwinden. Die Erkenntnis, dass diese Kämpfe miteinander verwoben sind und gegenseitige Solidarität erfordern, ist entscheidend für ihren Erfolg. Die Kampagnen für gleiche Rechte und soziale Gerechtigkeit sind nur dann gewinnbringend, wenn wir die Stimmen von marginalisierten Gruppen hören und unterstützen. Lassen Sie uns aktiv werden und unsere Solidarität zeigen – unabhängig von kulturellem oder geografischem Hintergrund. Gemeinsam können wir für die Zukunft kämpfen, in der jede*r Mensch in Würde und Freiheit leben kann.